Googleアナリティクスのクロスデバイスレポートを検証してみて感じたこと

Googleアナリティクスは毎年のように仕様変更や新機能が追加されています。ある日突然、見知らぬレポートが現れていた・・・という経験をした人は多いでしょう。

シェアが多いGoogleアナリティクスだけにインターネット上の解説、書籍といった情報は多いものの意外と一瞬で陳腐化してしまいます。つまり、新機能は常にチェックしていないとすべてを把握することは不可能です。

2018年夏も注目すべき便利な新レポート「クロスデバイスレポート」が追加されていました。

この記事ではその新しいレポート機能「クロスデバイスレポート」を紹介するとともに、その実用性などについてご紹介します。

クロスデバイスレポートとは?

2018年にいくつか追加されたGoogleアナリティクスの新機能、その中でもっとも注目度が高いもの「クロスデバイスレポート」をご紹介します。

1. クロスデバイスレポート

夏から順次提供を開始しはじめたのが「クロスデバイスレポート」です。

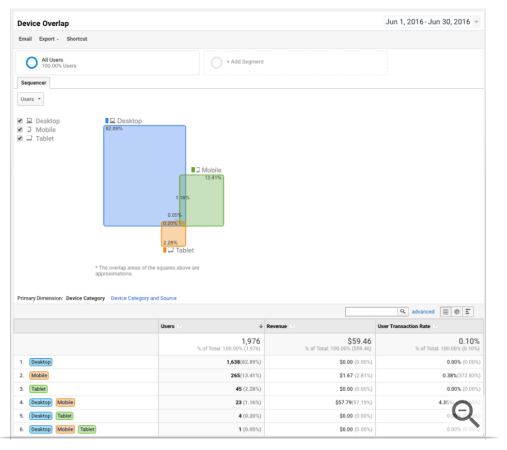

クロスデバイスレポート内には四つのレポートがありますが、その中でもっともビジュアルでわかりやすいのが「複数デバイスによる重なり」です。

(実際のレポートでは、図は円形になっています)

「複数デバイスによる重なり」は、同一ユーザーが異なるデバイスでアクセスしてきた時の重なり具合を表しています。

同じユーザーが実際にはスマートフォン、パソコン、タブレットなど複数のデバイスでそのサイトにアクセスしている、ということは以前から言われていました。

会員サイトやECなどログイン機能がある場合には、これまでも設定すればクロスデバイスの計測は可能でした。しかし今回追加されたクロスデバイスレポートは、特別な実装なしでもこうした計測ができるのがポイントです。

このレポートを表示させるためには「Googleシグナル」という機能を有効にする必要があります。今夏の提供開始時にメッセージが表示されたので、自然とONにした方も多いでしょう。

このように設定というほど大袈裟ではなく、ただ「Googleシグナルを有効にする」ためのボタンを押すだけです。

Googleシグナルの状態は管理メニュー内のプロパティ、その中のトラッキング情報にある「データ収集」を開くことで確認ができます。この中のステータスがONになっていれば、クロスデバイスレポートの利用が可能です。

クロスデバイスレポートの他三つは、次の通りです。

クロスデバイスレポートその他のビュー

デバイス経路

設定した目標にいたるまでの経路を、複数のデバイスカテゴリとチャネルなどの掛け合わせで表示させることができます。

チャネル

デバイスをまたいで、各チャネルの集客を見るためのレポートのようです(この記事を執筆している段階では、公式ヘルプページに情報が掲載されていません)。

集客デバイス

デバイスごとのユーザー獲得、コンバージョンへの貢献を確認できるレポートです。

チャネルのようにまだ情報がない部分もあるレポート機能ですので、まだ定まった形がないとも考えられます。ベータ版として公開しながら、機能をブラッシュアップさせていくのでしょう。

データ収集の仕組みと仕様

ログイン機能がないのにどうしてデバイスの重なりがわかるのか。ふと考えると疑問に思う方も多いかもしれません。

その答えはGoogleアカウントがあるからです。

サイトが個別にログイン機能を持っていなくても、Googleにログインしていることで個々のユーザー行動を追っていくことが技術的には可能です。

ただしすべてのユーザーがGoogleにログインしているわけではありません。また広告のカスタマイズを目的とした関連付けに同意しているユーザーの情報のみ、という制限もあります。

ですからこうした情報を取ることができ、利用に同意してもらえているユーザ―の情報をもとにした推計値でこのクロスデバイスレポートは成り立っています。

現状とこれからに期待

無料版のGoogleアナリティクスは、多くのレポートにおいてこうした推計値を使っています。ですから「実際の数値と違うのではないか」という疑問も多く聞かれます。ただしリリース済みでベータ版でなくなっているものについては、実数とそれほど大きな差異は見られないというのが定説です。

ではこのクロスデバイスレポートはどうでしょうか。

まだリリースから数か月のベータ版ということで、「実数と差が大きいのではないか」という意見も目立ちます。実際に私も首を傾げるようなレポートに出会っています。

先ほどのチャネルのようにレポートの機能や方向性以外に、データの精度をまだ上げていくという段階なのかもしれません。 いづれにしても時が解決してくれるでしょう。

クロスデバイスに関する統計

総務省の「平成28年通信利用動向調査(世帯全体編)」によると、「パソコンのみで利用」が10.2%、「モバイル端末(スマートフォン)のみで利用」が24.4%と、単独デバイスでは2倍以上の差をスマホが付けています。

なお4年前の調査ではパソコンのみは17.7%ですから半分近くまで減少、スマホは14.0%だったので倍近くまで伸びています。この調査は「パソコンとモバイル端末(スマートフォン)」、つまりクロスデバイスの割合も出してくれています。

この組合せの利用は47.9%と割合としては高いですが、4年前は56.5%だったので10%近く減っています。

スマホが普及し始めたころはパソコンが必需品のようになっていて、クロスデバイスが右肩上がりに伸びていくという予測がありました。

しかし実際にはクロスデバイスは減少、スマホ単独の利用が増加しています。確かに我が家の息子もスマホしか見てない気がします。

実はGoogleアナリティクスのクロスデバイスの評価で多く聞かれる疑問は、「重なりが少ないのではないか」という声です。多くの人は「クロスデバイスの利用はもっと多いだろう」と考えているようです。

実際のこのレポートがリリースされてから弊社が運用しているサイトを確認してみると重なりが大きいデータというのは、まだ目にしたことがありません。

この総務省の統計でもわかるようにスマホとパソコンの両方を利用してインターネットにアクセスしているというユーザーは思いのほか少ないのかもしれません。

家でパソコンの電源は滅多に入れないとう人も多いのではないでしょうか。そもそもパソコン自体を持っていないという声も、若い世代を中心に多く聞かれます。

Webの最前線やマーケティングに従事している人は業務の中心がパソコンでありスマホを使いこなしていると思うので、一般的なデバイス利用と認識がずれてしまいがちです。このような統計データ、可能であればユーザーインタビューもおこない現状を知ることも必要でしょう。

クロスデバイスレポートの意味(ユーザー中心の流れに)

クロスデバイスは、デバイスのアクセス状況だけを知るためのテクニカルなレポートではありません。このレポートで示したいのは「ユーザーがどういった行動をとっているか」という部分でしょう。

単なるセッションやUUの数値では、ユーザーの行動は見えてきません。行動フローレポートでページ遷移はわかりますが、デバイスをまたいでの動きはつかめません。

ユーザーがどういった場面でスマホを使い、どういったタイミングでパソコンを使っているのか。

同じユーザーが異なるデバイスを使う際には、どういったサイト内行動の違いが出るのかなどを把握していくことが、クロスデバイスでおこなうべき分析手法です。

これについてはコンテキスト、つまり場面に応じたユーザーの動きを把握していくことが大切です。そして「CX(カスタマーエクスペリエンス)」という言葉は、これを軸にしたものです。

最近は場面場面に応じたユーザーの行動を可視化し、戦略や実際の施策に使うものとして「カスタマージャーニー(マップ)」の検討や作成が多くおこなわれています。

デバイスが異なった場合に個々のユーザーはどういった動きをしているのか。そこから最適なカスタマージャーニーを導き出していくのが、現在のマーケターの重要かつ不可欠なスキルになっています。

まとめ

現在のところクロスデバイスレポートは全体的な集計データは出していますが、個々のユーザーのレポートは提供していません。

カスタムレポートやセグメントといった主要な機能、さらにはデータスタジオでGoogleシグナルで集められたデータを利用することも不可となっています。

これらはデータとしてはきちんと入ってきていますが、匿名データではあるものの個々のデータを提供するということにGoogleが慎重になっているからといわれています。

CXやカスタマージャーニーの検討を十分におこなうためには、ユーザー単位のデータが非常に重要になってきます。その意味ではクロスデバイスレポートの進化を待つよりも、自社でユーザーIDとの連携をおこなうなどの設定を進めた方が建設的でしょう。

Googleアナリティクス自体で分析を完結させることも少なくなっていて「アクセスログデータの収集機能」「一時的な保管」という役割が多くなっています。

BigQueryにデータを出力してBIツールで分析、先ほどのユーザーIDも他のデータと含めDWH(あるいはCDPやDMP)で紐づけて分析データとして活用していくというのが大きな流れです。

Googleアナリティクスも360ではBigQuery Exportの機能が付いて、データ出力がしやすくなっています。

データ基盤づくりがすぐにできない場合や、小規模な事業ではクロスデバイスレポートを参考にカスタマージャーニーの検討を進めてもいいでしょう。

データ基盤の整備ができている(ないしは進んでいる)場合や、今後データ活用をますます推進していこうという企業では、自分たちで個々のユーザー行動や状態をつかむための設定を加えていくのがオススメです。